Por Javier Berecochea García

Teatro Coliseo (1838-abril 1865)

Los sacrificios de estricta penitencia seminarista, el arrastrar de pasos y rostro sereno manifestaban transparencia de bondad, la pausada figura era reflejo del cúmulo de experiencias atesoradas, del hombre culto que al egoísmo no da abrigo sabedor de su proximidad a lo etéreo. En junio, cincuenta y siete años atrás, un martes 13 en la festividad de San Antonio de Padua de 1769 al entender que el ciclo de estrechez tenía acuse de caducidad, perforó el globo amniótico del vientre de María Catarina del Río Ribero y Rada, quien ocho días después acompañada por su cómplice gestor Francisco Xavier Jordán y Dávila en la parroquia de la Asunción de Tepic, le asignaron llamar Joseph Antonio al humedecer su frente con crisma el cura Felipe de Liñán y Mexia.

La mocedad vivida en pasillos y celdas de adoctrinamiento monástico lo encaminaron a convertirse en admirador de Basilio el Magno, del santo que todo lo que le llegaba regalaba a los necesitados adoptó nombre al jurar sus votos eclesiásticos; el recorrer de capillas e iglesias de pueblo al alcanzar la madurez, lo llevan a buscar la tranquilidad del terruño en su jerarquía de presbítero y tomar como morada la casa de su infancia, la de la esquina del callejón del Comercio (hoy Hidalgo) y de la calle recta que va al templo de La Cruz, sitio lóbrego que testó a favor del hospital de la ciudad el primer día de marzo de 1827, antes de sentir los últimos estertores confirmantes del fracaso de las infusiones de ipecacuana, y las súplicas de intercesión a la pléyade santoral ante el eterno para librarle de las constantes fiebres y evacuaciones causadas por la disentería que lo llevaron a su fin terrenal.

Joseph Antonio Basilio Jordán y Rivero en su transcurrir de vida fue testigo del cambio abrupto de Tepic, pequeña población alterada en su somnolienta cotidianidad en 1768 con el establecimiento del apostadero de San Blas, al incentivar progreso y desarrollo esta acción fundacional instruida por el visitador José de Gálvez, que le convierte en el núcleo comercial abastecedor de los establecimientos misioneros y de las exploraciones del Septentrión novohispano de la Corona española, dinámica que si bien trae grandes cambios favorecedores, a la vez cobra factura al exhibir las carencias de infraestructura y servicios del asentamiento para satisfacer las exigencias generadas por el creciente aumento de habitantes, y la oleada de familias que por el temporal palúdico de junio a octubre de cada año, se veían obligadas en franca huida a dejar el puerto del jején, situación que obliga se expida una Orden Real en noviembre 8 de 1787 para que se establezca una compañía veterana de infantería fija de San Blas en Tepic, indicación ejecutada al siguiente año al rentar dos casas con capacidad de 76 camas, y con posterioridad la autorización por el virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, II conde de Revillagigedo, de la construcción del cuartel para 105 efectivos un 29 de noviembre de 1790, circunstancias que motivaron a las autoridades civiles y religiosas así como asociaciones laicas antes de cerrar el telón al siglo XVIII, entre otros avances, a establecer instituciones que ayudaran a solventar tanto la problemática educativa como la de atención a la salud, fundando para ello la escuela parroquial de Nuestra Señora de los Dolores de primeras letras y el hospital de San José, que abrieron sus puertas el 13 de marzo de 1792, establecimientos que lograron sobrevivir después de la revolución independentista.

A resulta de lo anterior y la adición en el trayecto temporal de más acontecimientos favorables, la comarca tepiqueña en la cuarta década del siglo XIX se encuentra inmersa en una boyante actividad económica, en decanto hacia la industrialización textil como a la del azúcar, con una población cosmopolita sedienta de pasatiempos en lugares dignos, acorde a la buena fama adquirida por la ciudad al ser calificada por los visitantes de placentera y hermosa. Es en este escenario urbano social que se concibe la erección de un coliseo, espacio con el que no se contaba, y el sitio donde se realizaban las funciones por esos años su descripción nos indica el no ser apto y agradable para las representaciones. Quirino Ordaz, tío abuelo del poeta Amado Nervo, nos relata lo siguiente sobre las condiciones que imperaban al realizar los espectáculos en 1825:

“…es de advertir que el teatro era una plaza de gallos… el foro era chico, que no se usaba concha para el apuntador, y que todas las decoraciones se reducían a una sala común y a un bosque. ¡De que suerte se podían realizar entonces como ahora, las producciones dramáticas! Menos era posible persuadir al espectador de que se representaba un suceso verosímil cuando veía correr al apuntador con vela en mano, detrás del telón, y a los actores casi adheridos al lienzo, a guisa de figuras de tapiz flamenco…”

Antonio Pintado, síndico del ayuntamiento, ante este panorama hacia 1837 exhorta a través de una convocatoria al vecindario a la suma de esfuerzos para la construcción del teatro. El llamado fue atendido por cuarenta y cinco ciudadanos dispuestos a realizar un préstamo voluntario integrados en una junta vecinal presidida por don Esteban Aréchiga y como secretario Gil Martínez, solicitando como espacio para levantar el edificio el inmueble donado por el religioso Antonio Basilio Jordán Rivero, que ya en ese transcurso presentaba un estado deplorable. La petición fue autorizada por el Ayuntamiento como administrador de los bienes del hospital civil y la organización de vecinos hasta el término de la obra aportó en conjunto la cantidad de $4,915.49 ya incluido en ello el costo de quince piezas de 25 varas arábicas de lino instalado en el cielo de la sala. Dos personajes destacaron por la fuerte suma invertida en el proyecto, José María Castaños y Llano con $1,775.19 y el antes mencionado Aréchiga con $475.00

El 14 de noviembre de 1838 el teatro o coliseo como le nombraban ya se encuentra concluido y en estado de servicio bajo la administración de la junta de vecinos, accionistas que lo tendrían en posesión mientras lo invertido en su construcción no fuese recuperado, de acuerdo a protocolo firmado con la corporación municipal ante el escribano Eusebio Fernández, que a la vez señalaba que al cubrirse el mencionado costo, “…el establecimiento estará siempre bajo la dirección de la junta del teatro nombrada por el Ayuntamiento y que la mitad de sus productos se conservarán en caja para atender a la conservación y reparo del edificio y la otra mitad se pasará al administrador del hospital para las atenciones del establecimiento”.

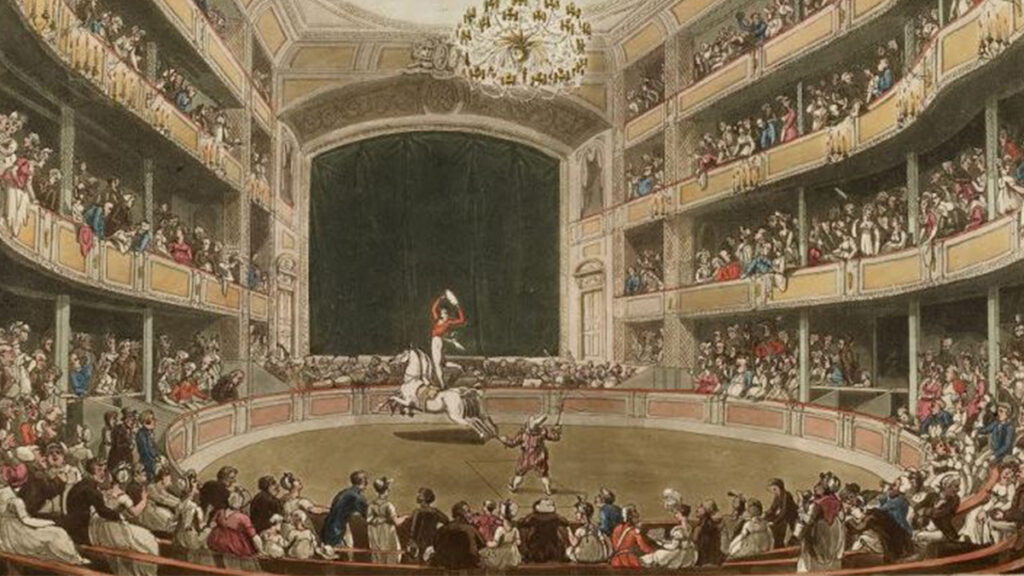

La información de las dimensiones y características de este formal primer teatro tepiqueño asentado en documentos de escribanías es poca, y si quizá la hay, ha sido huraña con los investigadores, lo escaso encontrado hasta hoy aunado a las breves descripciones de Tepic vertidas por el filipino de ascendencia vascongada José Calvo Yruretagollena, que con el nombre de Vicente Calvo publicó en 1845, y la de Alexander Clark Forbes que en 1849-1850 hizo en una estancia de seis meses en la ciudad, guían a suponer que la edificación era una construcción circular propia de los teatros isabelinos, con un redondel al centro que permitía presentar espectáculos ecuestres por lo que se le designaba también como coliseo por estar rodeado de galerías y plateas, siendo la madera el elemento dominante en su edificación.

Vicente Calvo (1845):

“El teatro es un edificio bien arreglado y agradable, en el cual se representa dos veces a la semana por cómicos mejicanos. Hay la notable costumbre de que en los entreactos se permite el fumar, porque es tan general el uso del cigarro, que se ve con frecuencia en la boca de las mujeres o puesto detrás de la oreja.”

Alexander Clark Forbes. (1849-1850):

“Durante gran parte de mi estancia el teatro estaba abierto, parte del tiempo con una compañía regular y otra parte con actuaciones ecuestres. Este teatro es muy aceptable para un lugar tan pequeño como Tepic, pero mal iluminado. Las actuaciones en lo general eran muy razonables, y el lugar siempre estaba lleno de gente los domingos y días festivos. Se fumaba por todas partes, desde la platea hasta la galería.”

Teatro Fernando Calderón (31 marzo 1866- febrero 1907)

En 1865, época del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo como emperador, se expidió la Ley sobre la División Territorial del Imperio Mexicano el día tres de marzo seccionando la nación en cincuenta departamentos, gran parte de la geografía del territorio tepiqueño en el nuevo esquema fue separada de Jalisco, siendo el límite divisorio el río Grande o Santiago y se le asignó el nombre de Departamento de Nayarit con capital en Acaponeta, quedando el Territorio de Tepic dentro de la jurisdicción del Departamento de Jalisco, decisión generadora de la protesta de los tepiqueños, quienes por conducto y gestión del general Carlos Rivas Góngora en la ciudad de México, lograron el rectificar del Consejo de Estado Imperial el 18 de agosto a retomar los límites históricos del Cantón, nombrar a Tepic como capital y designar a Manuel Rivas Góngora como responsable de la Prefectura Política del Departamento Nayarita. El espacio ocupado por el Distrito tepiqueño en ese año reportaba en un informe generalizado tener 70,000 habitantes repartidos en dos ciudades, cinco villas, 54 pueblos, veinte congregaciones, treinta haciendas y 160 ranchos. Cinco administraciones de correos, siete ayuntamientos, quince juntas municipales, doce oficinas recaudadoras de rentas, y veintidós tesorerías municipales componían el entramado administrativo; en el quehacer industrial destacaban las factorías de hilados y tejidos de Jauja, Bellavista y la de Santiago, que en conjunto contenían más de 25000 husos y cerca de 300 telares en actividad, y los ingenios azucareros y destiladores de aguardiente de La Escondida y Puga, los cuales eran referente nacional por su calidad productiva; en lo que describían como recursos de civilización, en el resumen se manifestaba tener catorce parroquias, quince escuelas públicas además de muchas particulares, y en la cabecera una finca para colegio de educación secundaria que estaba por abrir muy pronto.

Es en este marco esperanzador motivado en gran parte por alcanzar el anhelo de segregarse de Jalisco, al que nunca más se volvió a reintegrar, que en Tepic centro de convergencia de mayor actividad económica convaleciente de los desastres causados por las guerras intestinas entre liberales y conservadores, se emprendieron varias obras de remozamiento anunciando su conclusión con bombo y platillo en marzo del año siguiente el periódico local El Amigo del Orden:

“En esta capital, los adelantos son necesariamente en escala proporcional a su mayor cuantía todo lo que la guerra afeó y destruyó se repara con notable mejoría: el alumbrado se ha más que duplicado, los faroles que había en la plaza principal se han sustituido con catorce farolas de mejor gusto y más bella luz; las anima el kerossene tan de moda hoy en día y que aquí está haciendo furor; se han puesto así mismo farolas en el atrio de la parroquia y en las plazuelas nombradas del Cuartel y de los Fresnitos…un espacioso andito de diez varas de ancho que circunda la plaza, con líneas al interior y exterior de él; hay hileras de árboles con banquetas interpoladas para comodidad de los concurrentes; el centro lo ocupa una fuente de buena forma con un perenne surtidor de excelente agua; está también al ponerse en servicio otra fuente nueva que se ha colocado en la esperada plazuela de los Fresnitos, cuya cañería está por concluirse.”

Diferentes mejoras envolvían a la ciudad en un ambiente progresista entre ellas la rehabilitación de la alameda y la construcción de la penitenciaría. Sin embargo, los deseos de la sociedad tepiqueña se coronaban con el reedificar un nuevo teatro acorde a las circunstancias, 27 años habían transcurrido y el viejo coliseo en 1855 había sido “arrasado por un incendio, quedando reducido a un montón de escombros y letrina pública”. La intención encontró cauce a través del Ayuntamiento presidido por Juan de Sanromán al instar como ocurrió la primera vez a la buena voluntad de los pobladores, sobre todo a la clase pudiente a erogar a favor del proyecto activos en calidad de préstamo para sobre los viejos muros levantar un edificio que volviera a enorgullecer a los habitantes. La colecta contrario a la anterior fue de escasa respuesta, el saldo de las aportaciones dieron un triste total de $2,665.00 siendo la más significativa de $1,020.00 de la casa comercial Barron Forbes y Co., no obstante al resultado la autoridad municipal se echa a cuestas el compromiso y encomienda el diseño y dirección constructiva al recién llegado José Gabriel Darío, joven nacido en la ciudad en 1839 producto del matrimonio de José María Castaños Aguirre y Andrea Retes Peiro, quien a la edad de 12 años partió a la ciudad de México a estudiar al Liceo Franco-Mexicano, institución en la que concluyó sus estudios el 22 de diciembre de 1854, para de inmediato trasladarse a Europa a realizar estudios preparatorios en la Escuela Real Militar de Bruselas (École Royale Militaire) y después continuar su preparación profesional en la Escuela Especial de Ingeniería Civil de Gante (École Spéciale du Génie Civil). A partir de abril bajo un concepto distinto y con mejoras sustanciales a las que contenía el de antaño, arrancó la etapa constructiva en donde la elegancia en conjunto combinada con los detalles de buen gusto, contemplaba contener los requerimientos que las compañías nacionales e internacionales exigían en sus giras por el interior del país. Algunos pormenores sobre la realización del proyecto en forma amena lo describía así el impreso local:

“La obra se ejecutó en un año de continuado trabajo y fue costeada por varios vecinos de esta ciudad, quienes han ofrecido ceder dicha finca a beneficio del hospital de esta misma ciudad, tan luego como sus productos devenguen los empréstitos que han hecho para ella: acción tanto más meritoria, cuanto que, a excepción de un corto número de personas acomodadas que figuran en la lista de los contribuyentes, la mayor parte de ellos son jóvenes de escasos recursos pecuniarios; pero de muy distintos sentimientos a los de muchas personas que, sin embargo de que le deben a Tepic una regular posición, se negaron tenaz y egoístamente a prestar la más leve cooperación para una obra tan útil.

No podemos resistir al justo deseo de dar una pública prueba de gratitud a los Sres. D. Henrique Freyman y D. Juan de Sanromán: al primero, por el impulso que dio a esa obra al principio de ella; y al segundo, porque a su actividad e interés se debe la conclusión de la misma; ningún paso omitió para procurar todos los útiles de dicho teatro; y cuando los fondos de la finca estaban ya exhaustos, el aprontó espontáneamente su bolsillo para hacer más de una tercera parte del gasto total, sin más condición que la de ser pagado de los mismos productos del teatro, quedando sujeto a las eventualidades siguientes.”

Fue el Sábado de Gloria de 1866, el día último del mes que da bienvenida a la primavera, cuando a las siete de la noche inició el ritual solemne del bautizado por consenso Teatro Fernando Calderón con un discurso de apertura por el administrador del inmueble licenciado Francisco J. Zavala Santamaría, hombre de una brillante preparación e integrante del concejo del Ayuntamiento, para continuar el festejo con un velada literaria que se prolongó hasta la 10:30 de la noche. En los días siguientes el licenciado Zavala contrató a un grupo teatral de recitado que actuaba en Mazatlán, conjunto que realizó temporada con la representación de algunas obras, entre ellas Carlos II El Hechizado. En el transcurrir del tiempo el recinto fue escenario de grandes recepciones y bailes, importantes compañías teatrales se hospedaron e hicieron temporadas de hasta tres meses en el local, como fueron la Dramática Siliceo, Lírica Zamacona, Gran Combinación Continental, Solorzano, Escaneo y Cegarra, de Fantoches Hermanos Gauttier, Rosado y la Teatral Ciudad de Roma.

El 16 de septiembre de 1884 se inauguró un salón en homenaje a la soprano mexicana Ángela Peralta Castería, fallecida de fiebre amarilla en Mazatlán un año anterior. Durante tres décadas las condiciones del inmueble fueron aceptables, es en el ayuntamiento presidido por el médico Carlos Fenelón Goitia (1893-1895) que se restaura el interior del mismo, organizándose a su culminación un acto de reapertura el 15 de septiembre de 1894. En el informe de actividades de su periodo presentado el 1 de enero de 1896 el alcalde Fenelón señala lo siguiente:

“Sabido es que el teatro de esta ciudad pertenece al hospital, que adquirió la propiedad de él por cesión que en su favor hicieron2 los accionistas de la compañía que lo construyó. Esta propiedad es hasta cierto punto una carga porque el teatro rara vez se alquila y en cambio el hospital tiene que sufragar los gastos de su conservación. Últimamente estaba tan deteriorado que ya se iba haciendo peligroso su uso y se hizo indispensable su reparación; pero al examinarlo se vio que debía reconstruirse casi en su totalidad, por encontrarse podrida gran parte de la madera de que estaba formado. La reparación se llevó a efecto con la mayor economía posible y no cabe duda que el aspecto que hoy presenta es bastante agradable.”

El edificio con sus tres puertas hacía el callejón de Hidalgo, contaba con un anfiteatro, habitaciones o casas del teatro para alojar a los artistas, catorce plateas, quince palcos primeros, galería y patio para 300 lunetas, la instalación en su mejor época fue el centro de la vida cultural y social de la ciudad, hasta sufrir las inclemencias de las llamas producidas por la colilla de un cigarro que le convirtieron en cenizas casi en su totalidad el lunes 20 de junio de 1898 a la una de la mañana. Durante siete meses los tiznados muros fiel testimonio de la inmisericordia de las lengüetas de fuego formaron parte del espectáculo citadino, atractivo de la curiosidad morbosa de locales y visitantes que en cotilleo pueril lanzaban opiniones con ínfulas de perito. Fue el alcalde José María Menchaca Martearena, en febrero de 1899 quien inicia el restauro, adquiriendo compromiso a finales de ese mismo año ante el jefe político del Territorio general Pablo Rocha Portú, de celebrar su reapertura el 18 de julio del siguiente año, acuerdo cumplido con la valiosa ayuda del director de Obras Públicas, ingeniero Lamberto Cabañas. Ese día el ornato del escenario realizado por el artista local Anaya fue sencillo y elegante; al centro del foro una hermosa alegoría destacaba, en ella el hábil pintor Bonilla representó a un genio colocando en la frente del extinto Benito Juárez una corona de laurel, a la diestra del benemérito se veía el águila real sobre una enorme roca que estaba coronada por cañones y a la izquierda, fusiles, cornetas, tambores formaban un pabellón y al lado en un pergamino se apreciaba “18 de julio de 1872”, fecha de muerte del presidente de origen oaxaqueño.

En informe de actividades de 1900, el señor Menchaca en lo referente al teatro expresó lo siguiente:

“En la reconstrucción del Teatro Calderón fueron reforzados los muros laterales, con ladrillo y mezcla: concluidos los entarimados del patio y del foro sobre las correspondientes obras de mampostería y terminado el techo de láminas de zinc sobre cerchas de madera, utilizándose de nuevo ese edificio, la noche del 18 de julio, con la velada literario musical efectuada en honor a la memoria del Benemérito C. Benito Juárez.”

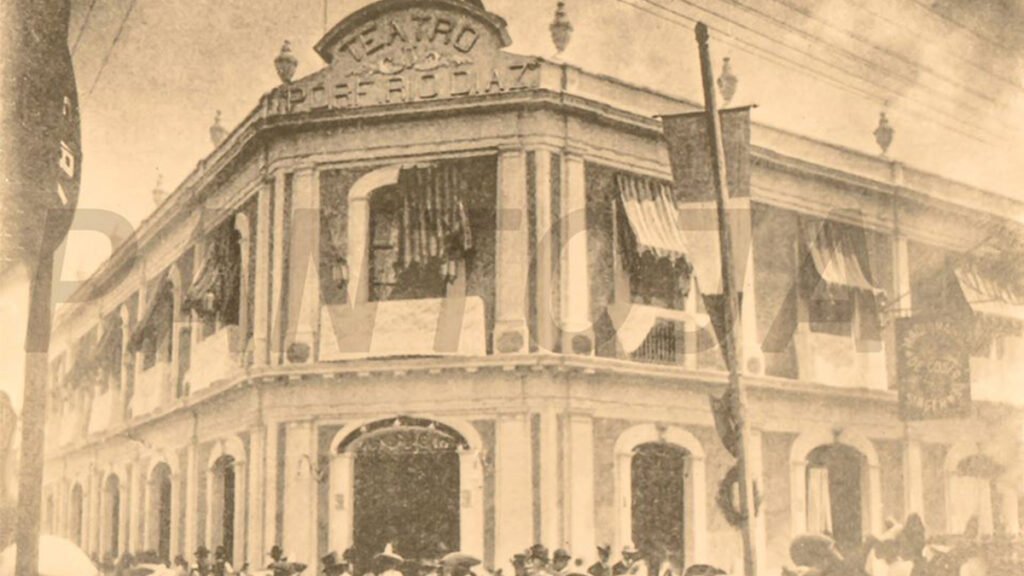

Teatro Porfirio Díaz (15 de septiembre 1907-mayo 1911)

Herederas de una belleza genética que desde el puerto de San Blas desplegó velas en expansión colonizadora a Sinaloa, Sonora y las Californias, las tepiqueñas con airosos cuerpos de cadencioso andar, elegantes maneras, dulzor cautivador, gracia, desenvoltura y el mirar de ojos irresistibles que al hombre más indomable seducen, hicieron con su presencia en el estreno la escena perfecta de la ciudad soñada a la que sus habitantes aspiraban. Fue un domingo de 1907, con ocaso exento de chaparrón y cielo septembrino matizado de arrebol de los que el valle del Matatipac suele regalar, día de grito independentista, de ondear banderas, repiques de campanas, cohetes al aire y banda musical en la plaza. A las seis de la tarde fue la cita, los emperifollados asistentes rompieron en aplausos al develar las 18 letras de níquel colocadas en la parte frontal superior del edificio, en acelere todavía los corazones se encontraban cuando la banda musical irrumpió con el Himno Nacional e inmediato a esto la guardia de honor presentó armas, para continuar con el izado de bandera en lo alto de la magistral construcción. El orden y buen modal los concurrentes mostraron al ingresar de la calle al vestíbulo, en el sitio una pequeña cortinilla cubría la placa conmemorativa del acto, que de manera solemne fue develada por los matrimonios de Maximiliano y Othi de Delius y Agustín y Carmen de Menchaca. El programa inaugural alcanzó su apoteosis en el momento que las señoras Luisa C. de Barron y Delfina de Rivas y los señores Otho Barron y Francisco Rivas Gómez descubrieron el busto del presidente de la república general Porfirio Díaz Mori, escultura realizada por el artista tlaquepaquense Pantaleón Panduro, que en lo alto del arco del foro cual vigía de mirada penetrante parecía observar a cada uno de los asistentes.

El Teatro Porfirio Díaz fue la restauración continuada que inició el alcalde José María Menchaca del Fernando Calderón en 1899. Los escasos recursos del Ayuntamiento capitalino y las bajas entradas de efectivo producto de las funciones y renta de locales externos permitían sólo en avance lento el remiendo del local y mejoras indispensables; es bajo este tenor que en agosto 1 de 1901 se introduce el servicio de agua potable e instalación de una llave principal para conectar una manguera contra incendios, en noviembre de 1902 se adquieren 25 escupideras para ser receptoras de las secreciones salivales producidas de manera principal por las masticación de tabaco, y al año siguiente en octubre para alivio de vejigas e intestinos de asistentes por fin se instalan inodoros y mingitorios.

Es a partir de enero de 1907 con la iniciativa y dirección en la construcción del jefe político del Territorio general Mariano Ruiz que se impulsa el remozo del edificio teatral; a albañiles, carpinteros y herreros en gran actividad se les veía reforzar cimientos y paredes, armar el enjaule de madera y fierro para plateas, palcos y galerías, y con puntualidad recibir cada sábado sus benditos emolumentos de manos del rayador Jacobo González. El ingeniero Porfirio Lomelí en su peritaje presentado ante el cabildo capitalino el 26 de julio, nos da una idea del cómo estaba estructurada la obra:

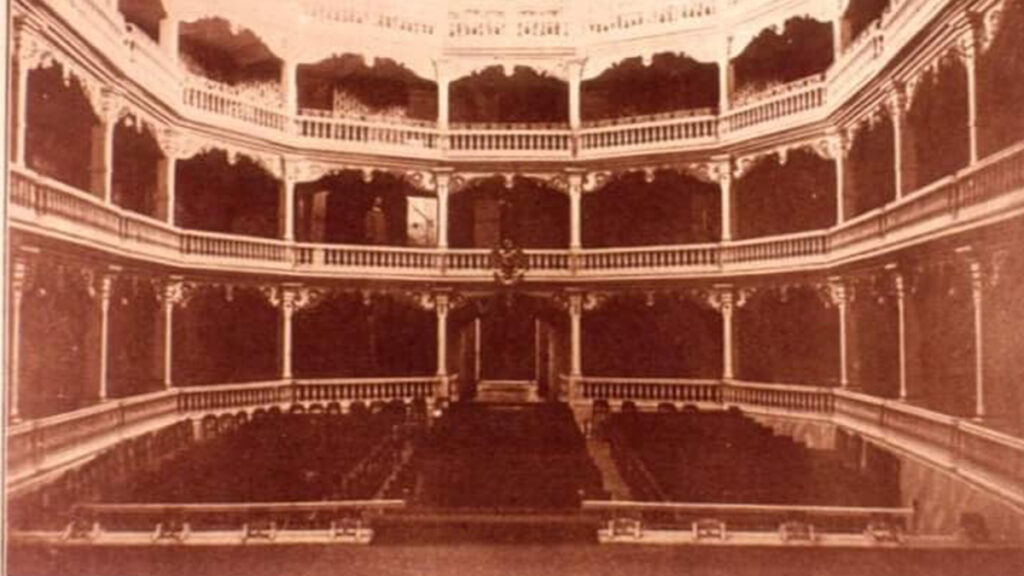

“…Compleja en extremo es la constructura que se presenta a la vista, y que analizada con el detenimiento con que lo he practicado, se ve que responde a un conjunto armónico de seguridad indiscutible, por sus uniones, empalmes, cinchos y tirantes de hierro, empotradas y cimentación para las pilastras o arboladas que sostienen los tres pisos que la constituyen sin contar la planta baja: todo ello está de tal manera asegurado y unido, que nada deja que desear en cuanto a estabilidad y seguridad, puntos principales de mira que se persiguen en tales construcciones destinadas a grandes reuniones sociales…”

Con capacidad para mil quinientas personas y una fachada impresionante el teatro Porfirio Díaz por sus finos acabados y detalles era considerado el más bello de la costa del Pacífico occidental, en su alrededor de mil metros cuadrados contenía un amplio escenario, buena cantidad de camerinos, veinte plateas, veintiún palcos primeros, veintiún palcos segundos, trescientas asientos en luneta, una extensa galería a las que se accedía a través de sólidas escaleras y contaba con cómodas habitaciones para los artistas, con puertas de comunicación a la calle Veracruz. Resultado de una buena negociación con la Empresa Hidroeléctrica D.G. Aguirre y Compañía, con la que se acordó contrato en agosto 9, se instala antes de su inauguración la energía eléctrica para la colocación de 222 lámparas incandescentes, cantidad considerable al ser comparada con los 310 faroles de queroseno (petróleo) que alumbraban a toda la ciudad cinco años antes.

-Vítores y loas el Ipiranga en su travesía a Francia esfumó en el Atlántico, en Tepic el rótulo Porfirio Díaz del teatro descendió en 1911, pero el mundo ocho años después le dijo que en marea un oriundo poeta inmóvil de Uruguay en féretro venía, obligándole a colocar su nombre en lo alto, el Amado Nervo entre coletazos revolucionarios es entregado en arrendamiento a través del síndico del ayuntamiento Jesús Valdez al señor Guillermo Azcona, en junio 22 de 1922…

//////////////

*Mi agradecimiento hasta lo alto a mi estimado Rulo Pantoja, que siempre con gran amabilidad facilitaba su bella colección fotográfica.