Por José Luis Olimón Nolasco

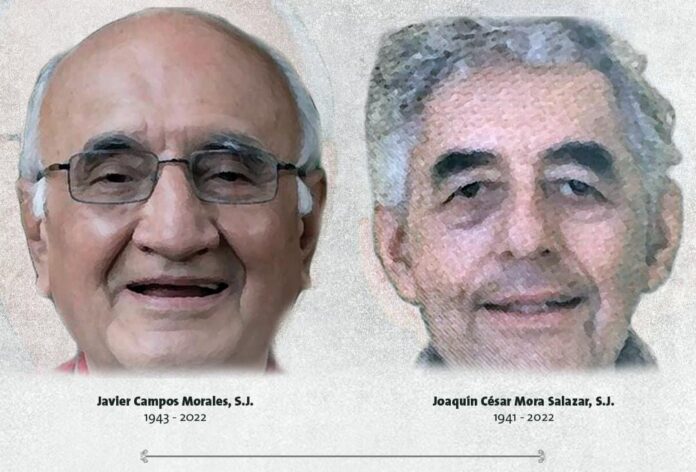

Apenas unos meses después de haberse alcanzado la suma de 100,000 personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país entre 1964 y 2022 —83,000 de ellos entre 2006 y 2002— y la tarde misma en que se podía deducir del Informe de Seguridad presentado en “La Mañanera” por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que el número de homicidios dolosos perpetrados durante la presente administración había superado los 120,463 contabilizados durante el sexenio de Felipe Calderón, fueron asesinados, en el templo de Cerocahui, poblado de la sierra tarahumara dos sacerdotes jesuitas mexicanos, Javier Campos [79] y Joaquín Mora [81], ambos con 34 y 23 años respectivamente al servicio de comunidades rarámuri pertenecientes a la Diócesis de Tarahumara, al pretender proteger al guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, quien buscó refugio en el templo al estar siendo perseguido.

No obstante, el hecho que, antropológica y legalmente, hay una igualdad sustantiva entre todos los seres humanos y, consecuentemente, una igualdad sustantiva entre cada una de las 83,000 desapariciones que ha habido en nuestro país de 2006 a la fecha y una igualdad sustantiva entre cada una de los homicidios dolosos registrados durante la presente administración, de hecho, hay algunas desapariciones y homicidios dolosos que se consideran más relevantes.

Así, por ejemplo, los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos el cada vez más lejano 2014, han recibido una atención muy diferente a la que han recibido el resto de desapariciones, incluidas algunas que, en fechas recientes, han sido objeto de atención, como los desaparecidos de la denominada “Guerra Sucia” de los años 80 a cuya investigación se ha orientado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dado que el hermano de su actual Presidenta e hijo de Doña Rosario Ibarra de Piedra se cuenta entre las personas desaparecidas en aquellos años.

Con los homicidios dolosos, sucede algo semejante: la muerte de diez integrantes del crimen organizado un fin de semana cualquiera, no tiene el mismo impacto que la muerte de 11 periodistas el año en curso.

Incluso la muerte, fruto de homicidios dolosos de alrededor de 30 sacerdotes en la última década y siete en tiempos de la actual administración —entre ellos dos en la Sierra del Nayar: Felipe Altamirano Carrillo, en 2017 y Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, en 2021— nunca obtuvo la atención que recibió la muerte violenta de estos dos sacerdotes jesuitas, que hacen recordar los asesinatos de cuatro jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador el año 1989, así como el asesinato, unos años antes del sacerdote jesuita Rutilio Grande —declarado Beato el pasado 23 de enero— en ese mismo marco de la Guerra Civil salvadoreña y, más remotamente, en el asesinato del Padre Agustín Pro, todo lo cual no es casual porque, como alguna vez me comentó el P. Elías Basila, sj, el carisma jesuita tiene que ver con los asuntos fronterizas, es decir, con aquellas situaciones particularmente graves y, por ello, de alto riesgo, como, en este caso, la sierra tarahumara a la que llegaron hace poco más de cuatrocientos años.

Ahora bien, más allá del hecho, de las declaraciones, de las investigaciones y, eventualmente, de la condena judicial, este homicidio invita, entre otras posibilidades, a una indignación reflexiva y creyente, que, con una buena dosis de temor y temblor, me atrevo a balbucir en este espacio.

¿Cómo definir descriptivamente el hecho central que nos ocupa, dejando de lado, metodológicamente otros eventos estrechamente ligados a él?

Quizás, como el asesinato con arma de fuego de un guía de turistas de la región, quien venía siendo perseguido por su asesino —cabeza de un grupo del crimen organizado en la zona y patrocinador de un equipo local de beisbol, sobre el cual pesa una orden de aprehensión desde el año 2018— al querer escapar de un intento de secuestro, así como de dos sacerdotes jesuitas de edad avanzada —que han vivido entre los rarámuris gran parte de su vida, quienes habrían intentado proteger al guía de turistas— en el interior del templo parroquial de San Francisco Javier, en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua.

Un asesinato que, a diferencia de muchos de los que en años recientes se han perpetrado en nuestro país, no se dio por un enfrentamiento entre miembros de distintos bandos del crimen organizado, ni entre miembros del crimen organizado y miembros de los cuerpos de seguridad municipal, estatal o federal, sino el asesinato directo de un ciudadano común a manos de un jefe local del crimen organizado y el asesinato de dos figuras públicas de carácter religioso, como una especie de daño colateral, derivado de la situación concreta y del efecto del consumo de alguna droga, en el que se muestra la levedad del ser y del no-ser.

En fin, una serie de elementos —arma de fuego, secuestro, persecución, asesinato, consumo de drogas, desaparición…— que configuran un hecho tipo que se asemeja a las condiciones, los contextos y los riesgos que se dan en diversas regiones de nuestro país en los que la presencia territorial y las acciones del crimen organizado han llegado a ser más relevante que la presencia del Estado, poniendo en riesgo no solo la tranquilidad, sino la movilidad, la libertad y la vida de sus habitantes.

Muertes que, desde una perspectiva religiosa —desde la fuente misma de la vida— adquieren un valor testimonial —martirial— y “un clamor que sube al cielo cada vez más tumultuoso”, no solo la más simbólica —la de los sacerdotes jesuitas, que muestran que la encarnación eclesial en el ahora y aquí tiene que ver, preferentemente, con territorios inseguros y comunidades amenazadas— sino la del guía de turistas y la de los más de 400,000 personas que han sido asesinadas no solo en el sexenio de la guerra contra las drogas y el que le siguió, sino también en el sexenio de los abrazos y no balazos, en que miles de balazos han seguido siendo disparados—en muchos casos contra personas inocentes y muchos de los abrazos han sido de pésame, por lo que así como se habló tanto de los muertos de Calderón, hoy se podría hablar —aunque no se hará— de los muertos de YSQ, porque, en último término, la cabeza del Poder Ejecutivo, especialmente en un país presidencialista como el nuestro, es el principal responsable de la política de seguridad y de sus resultados a lo largo y ancho del territorio nacional…