Alto, moreno y con una mirada que congelaba hasta al más bragado, Esteban Lamas no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Oficialmente, era el vicario auxiliar de Acaponeta, Nayarit. Extraoficialmente, sería recordado como el sacerdote que convirtió la sotana en uniforme de guerra.

Corría agosto de 1926. La Guerra Cristera hervía como olla de frijoles olvidada en el fogón. Y mientras unos se aferraban al rosario, Lamas tomó la ruta menos divina: cambió el cirio por el rifle y se unió a la gavilla de Porfirio Mayorquín, alias El Pillaco. Lo que siguió no fue Evangelio, sino una comedia negra escrita con sangre ajena.

El confesionario ya no era lugar de redención: era una antesala al tiro de gracia. Ganaderos colgados frente a sus hijas, campesinos torturados como espectáculo de feria, y todo envuelto en un grito que mezclaba fe y pólvora: “¡Viva Cristo Rey!”. ¿Blasfemia o estrategia de mercadotecnia bélica?

Para 1929, el “padre” ya no necesitaba padrinos criminales. Había montado su propio reino de terror en la frontera entre Nayarit y Sinaloa. Violaba, saqueaba y ejecutaba con la frialdad de quien marca goles en una cascarita de barrio. El 11 de marzo tomó Rosario como quien colecciona estampillas raras, y sus crímenes podrían llenar temporadas completas de una narcoserie, sólo que sin la música de banda de fondo.

El final llegó en Mineral de Motaje, donde los federales le aplicaron su propia receta: la emboscada. Ahí terminó la carrera del cura sanguinario que confundió la cruz con una bayoneta.

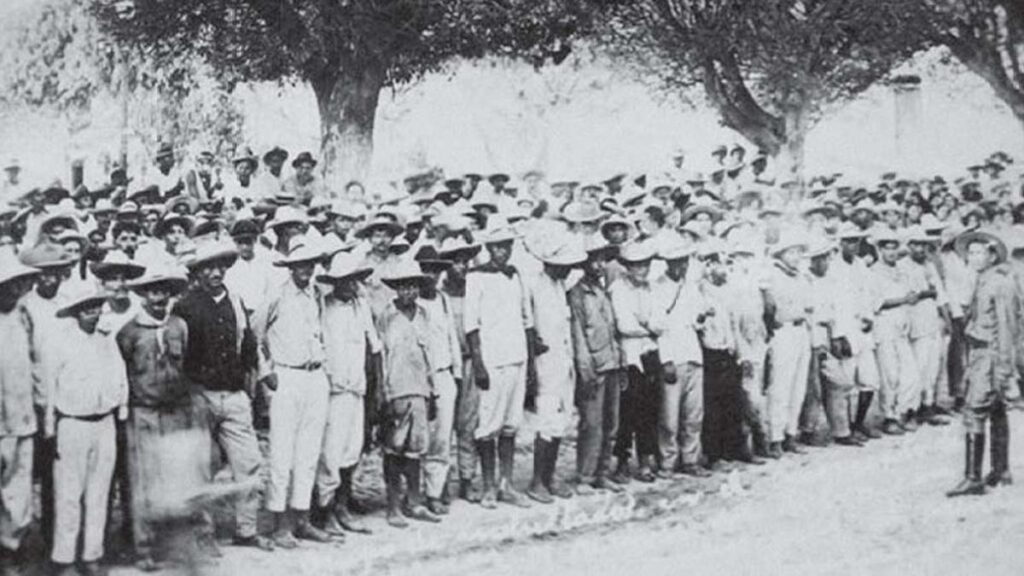

Pero más allá del morbo histórico, hay una pregunta que se cuela como eco incómodo: cerca de cinco mil nayaritas fueron arrastrados al matadero, no por fe, sino por los privilegios que la diócesis se empeñaba en blindar. ¿Hasta cuándo permitiremos que el poder se disfrace de santidad?

Hoy, casi un siglo después, recordar a Esteban Lamas es un acto de resistencia. Porque nombrar a los asesinos es darle voz a quienes la perdieron. Y porque, aunque nos riamos con ironía de lo absurdo, la memoria sigue siendo la única arma capaz de poner de rodillas al olvido.

Fuente: Porfirio Mayorquín. El Pillaco, de Néstor Chávez Gradilla