Allá en el barrio comenzó a nacer el amor por el beisbol.

No había guantes ni uniformes, pero sí campos polvorientos, sol y un montón de imaginación.

Así lo recuerdan, con esa mezcla de risa y nostalgia, algunos beisbolistas nayaritas, quienes aprendieron a forjar el juego con lo que encontraban.

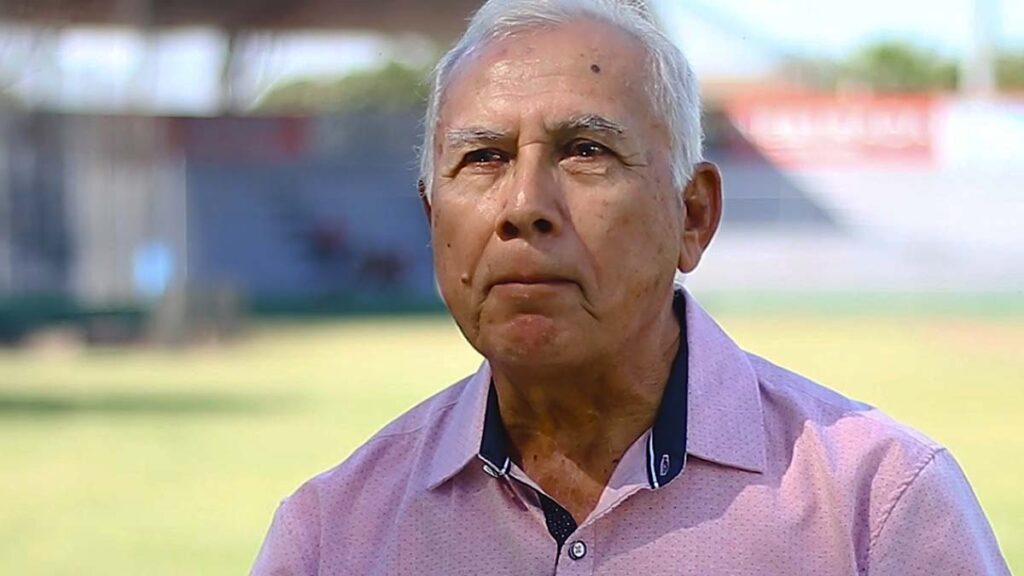

Alejandro El Corita Ortiz lo decía con orgullo: “tratábamos de hacer beisbol… no sólo jugarlo; lo hacíamos.”

Y lo hacían: con un palo de escoba, con un palo de mangle, con una pelota de calcetín. Si el palo se rompía, iban al cerro a cortar otro. Aquí no se esperaba el equipo: aquí se inventaba.

La cronista Conchita Bravo recuerda entre risas que se quitaban las calcetas y con eso hacían las pelotas.

Después llegó la versión mejorada: la pelota de hule. Severo Aranda cuenta que la ponían a hervir sí, hervir… para que se hiciera más pequeña y rebotara mejor.

De ese vapor salían pelotas nuevas… y sueños grandes.

No había dinero, pero sobraban ganas. La pelota “Rabit” de hilos azules (la pelota buena) costaba cinco pesos con cincuenta centavos; quien la tenía la cuidaba como si fuera oro.

Germán Jiménez Camarena, el primer nayarita en jugar en las Grandes Ligas, vivía en la calle Amado Nervo, en Santiago Ixcuintla. Junto con sus hermanos Leopoldo, Isaac y Saúl Jiménez Camarena, limpiaban un terreno frente a su casa; ahí practicaban los hermanos que más tarde llegarían muy lejos.

Desde temprano jugaban por unas monedas, por orgullo o simplemente por sentir el golpe seco del bate hecho con un palo de mangle.

“Temprano estábamos en el campo… pues queriendo crecer”, dijo Hugo Monrroy, pelotero ex profesional.

Muchos de los peloteros nayaritas que conocimos empezaron así: con pelotas de calcetín, con ingenio, y con el barrio dándoles su primera lección.

Cerca del estadio Revolución había unos árboles, unos árboles de amapas, las cuales eran las gradas de los niños. Polo Jiménez se subía para mirar a los grandes: Manuel Parra, José Luis Naranjo, El Pillo Mendoza… Y aunque no los dejaban entrar, siempre había un huequito por donde mirar y soñar.

Ahí, entre el polvo, la risa y las manos raspadas, nació algo más que un juego. Nació una pasión que formó carácter.

“Porque en estos pueblos nayaritas uno se hace con lo que tiene”. Como dice Abraham El Pollo Ramos: “Eso nos fortalece y nos da un estilo de vida aguerrido.”

Y con cada pelota de trapo, con cada bate improvisado, aprendieron que el beisbol, más que un deporte, era una forma de vivir.

El campo era el corazón del barrio, y el sonido del batazo, ese golpe seco que se queda en la memoria, fue el latido, el eco de generaciones que nunca se rindieron.